当AI 成为思考的工具,减少思考的Z得到了什么?被算法投喂的观众又收获了什么?最后还剩什么?

问题意识

当AI 成为思考的工具,减少思考的Z得到了什么?被算法投喂的观众又收获了什么?最后还剩什么?

Main

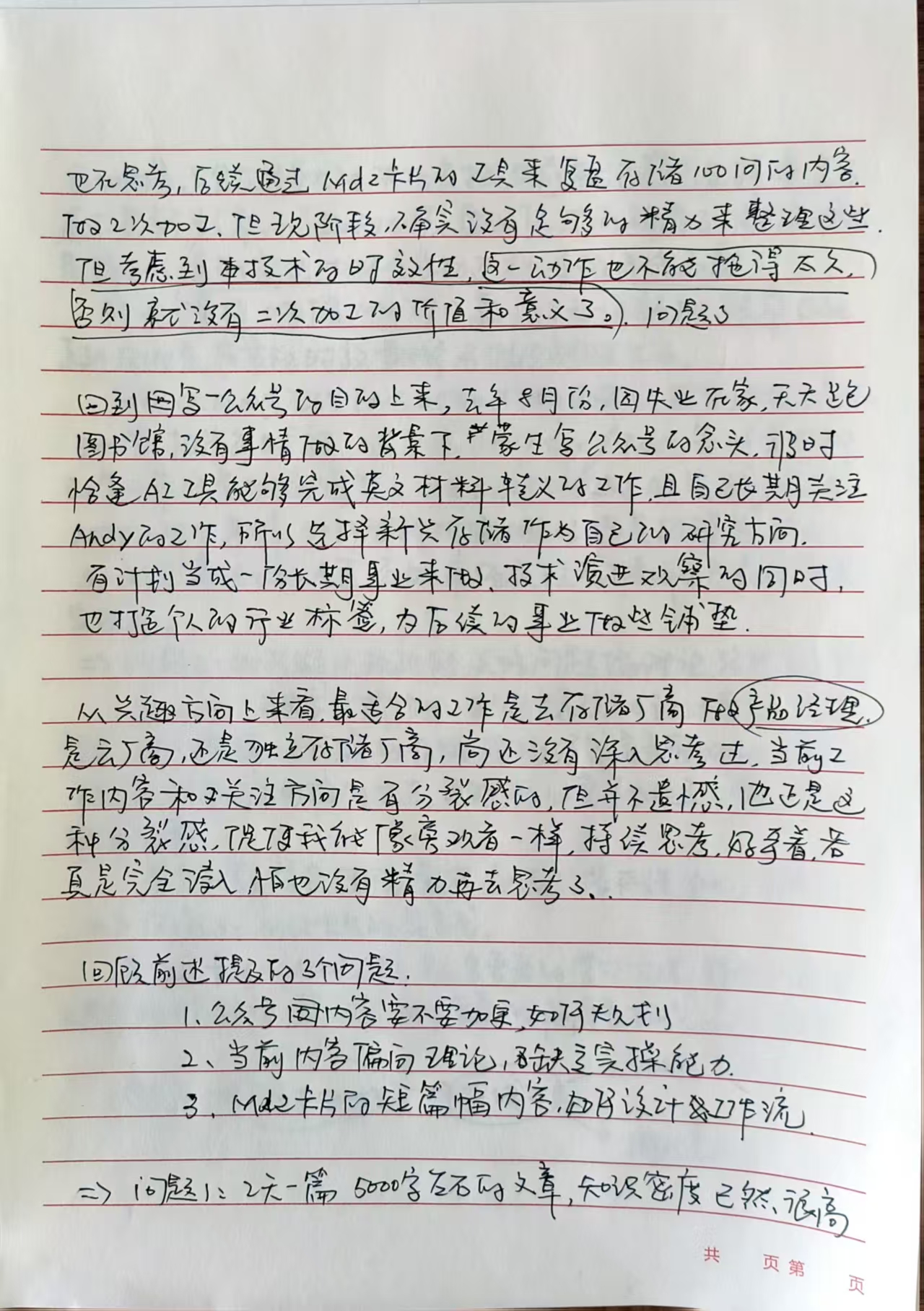

坚持 “写公众号” 差不多有1年多时间,上次是周年之际,曾手写一篇记录

这段时间过的很快,如果执意要给这段经历的开始做个定义,Z是在陪爱人临产的职场空旷期,捡起这个爱好的

给 写公众号 打上引号,是考虑到,这一年多里真实为自己、动手写的内容不多,也是为什么想冷静一下、回忆过去时,还得借助纸笔来帮助自己凝神,创造环境

这一些都太快了,快到来不及思考就陷入新的讨论

Z给过去一年里持续更新的公众号内容,定义为职业转型期的投入,之所以发布出来,是想在被关注的目光下,一边审视,一边加速

留给Z自己要思考的是,转型的方向确定了吗?这么走的方式正确吗?

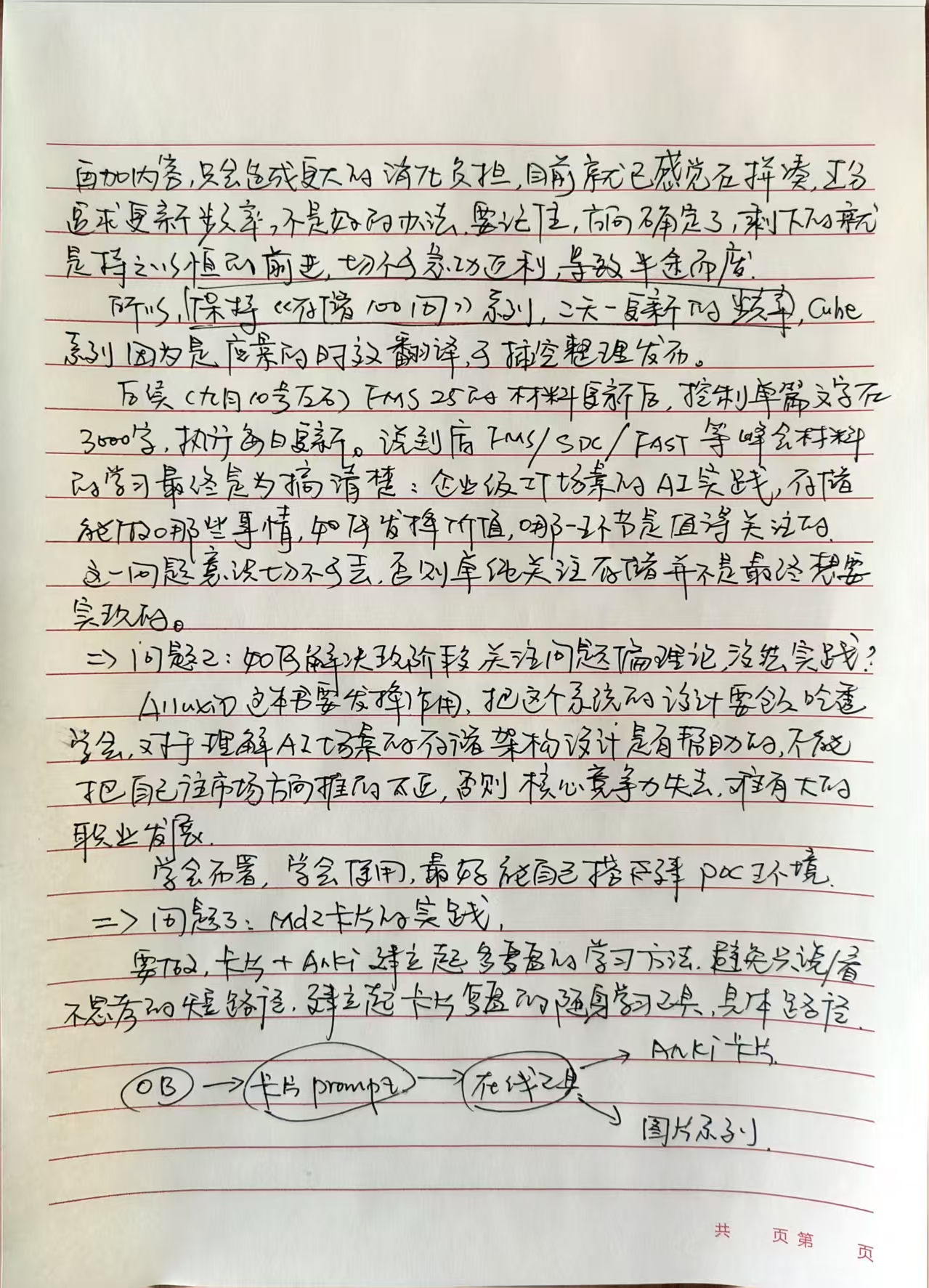

回到 写公众号 的讨论上,Z相对诚实的在每一篇整理的文字底部增加了标注,希望告诉读者,这篇内容的数据是来自AI,Z只是将内容加以整理、批注,并适应读者做了格式优化

这也是为什么每次在发布时,点击公众号的原创时,Z会犹豫一阵,到底该不该点?但由着原创有平台推流的小心思,还是给整理的文章加上了原创标识

这里,Z格外想理解的是:

- 在AI作为交互对象的写作过程中,Z到底扮演了什么角色?双引号下的原创,Z得到了什么?

- 加工出来的文字,对读者有帮助吗?他们介意这是由AI生成的吗?他们又收获了什么?

- 在AI加持的整个过程,最后剩下什么?

既然已经交代了,整个写作的目的是职业转型期的投入

那么 在“写公众号”的过程,其实Z是一名学生,或者说提问者,而高质量的AI作为Z的导师,它给Z详尽的答案和孜孜不倦的交互,并提供完整的引用出处,供学生了解一手资料背后作者的真实意图,只是有时候,Z比较偷懒,并没有扎入一个个文献资料中,而是忙于应承 ”交作业“,而忽略了 写作业 的过程,既然这份作业是自己要求增加的,就应该把它写明白,否则就违背了学习的初衷

实话说,Z不清楚这些整理出的文字,对读者是否帮助,如果学习过程的产物,能对其他人起到类似的帮助,那是意外收获,当然Z也希望感兴趣的观众,能多交流,如果志向一致,那就成为同学,多交流,互相提问,查缺补漏

设身处地,Z会去读一篇由AI生成的文章吗?

答案是 会!静下来一看,Z现在关注的方向,中文环境的输出都是借助AI生成的,并没有妨碍Z仔细、认真去读文字。在这个过程,Z追求的是相对确定的知识,在一定程度上来说,AI加持下的知识,是更加客观的,它没有多少情绪

这样梳理下来,”写公众号“ 这件事,初心是学习,AI是Z的老师,文字发布是过程的衍生品,读者是对选题感兴趣的同行

Z希望,这份会持续相当时间的 学习 - 写作业 - 交作业 过程,能够从一个普通人视角里,传递出技术快速演进过程的行业脉络,至于最终能发挥多大影响,不敢设想

先行动起来,再坚持下去